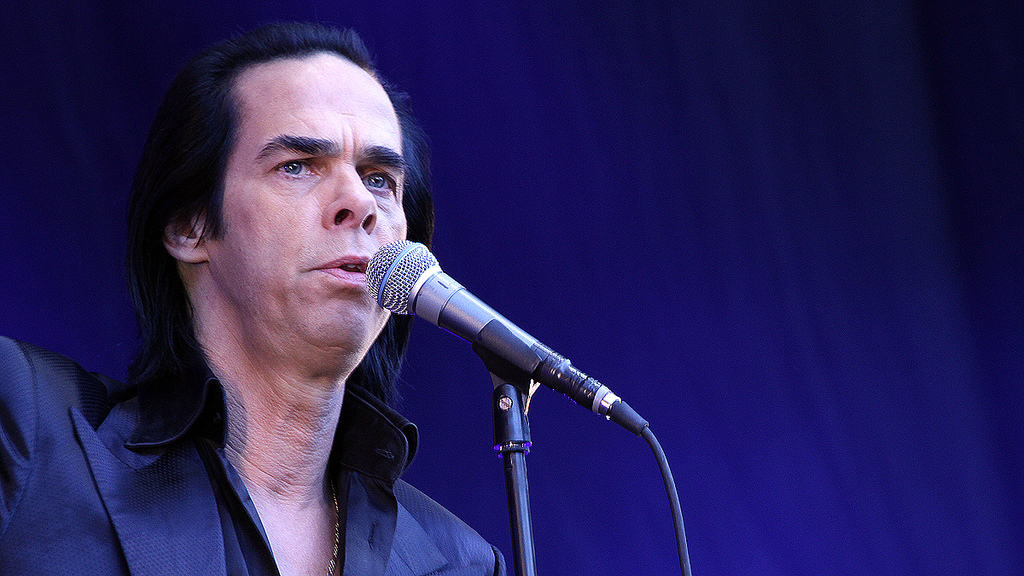

Nick Cave a Berlino: la nostra recensione

di Angela Fiore

Un concerto di Nick Cave & the Bad Seeds è una sfida a coloro che si ritengono frequentatori “educati” di concerti. Quelli che ne hanno visti parecchi, che si sono scalmanati in gioventù ma che, avviati alla mezza età, si concedono un atteggiamento blasè di fronte alle folle urlanti e al culto delle rock star. Quelli che durante i concerti applaudono, ma per lo più stanno fermi e si godono la musica. E di musica da godere, alla Max-Schmeling-Halle di Berlino ce n’era a volontà, considerando che Warren Ellis da solo ha fatto al violino (e a svariati altri strumenti) cose che la maggior parte della gente non fa neanche al consorte la prima notte di nozze. Ma in un concerto di Nick Cave la musica superlativa è la premessa necessaria, ma non la condizione unica di un’esperienza che ha più del mistico che dell’estetico.

E quindi, quando sei un inveterato frequentatore di concerti, ti illudi di poter restare lì a giudicare l’efficacia degli arrangiamenti, a commentare piacevolmente stupito il fatto che Jim Sclavunos abbia ancora una potenza che può fare invidia a moltissimi suoi epigoni più giovani. Ti illudi, ma poi, quando Nick Cave avanza sulla pedana che ha fatto posizionare lungo le transenne, con l’incedere mistico del predicatore invasato, e si china verso le prime file sussurrando “come on, come on, come on” e facendo il gesto che si fa per chiamare un bambino molto piccolo o un animale, tu vorresti sentirti almeno un po’ offeso e invece tendi le mani come tutti gli altri. Questo Nick Cave lo sa, e si lascia andare con tutto il peso, mentre canta “Higgs Boson Blues”, mentre urla che sta arrivando Lucifero, con mille bambini neri che scappano dal genocidio delle sue fauci. E quando si abbandona completamente, c’è sempre qualcuno che lo sostiene mettendogli le mani sul petto, le mani che lui si preme contro dicendo “can you feel my heart beat? It goes boom-boom-boom, motherfucker”. E se tutto questo, messo nero su bianco, sembra retorico, non lo è. Nick Cave ricorda spaventosamente Abie Poe, il predicatore pistolero del suo primo romanzo “E l’asina vide l’angelo”: ha quel tanto di sarcastico e prosaico che gli permette di fare gesti orrendamente sdolcinati senza diventare stucchevole.

E poi, mettiamo il caso che uno ci provi a guardare il concerto con serietà, magari per scriverne. Uno ci prova a ricordarsi, per poterlo raccontare, che sulle sceneggiature scarne si proiettano poche immagini, appena sufficienti a incoraggiare l’atmosfera. Uno ci prova a ricordarsi quando gli sfondi sono diventati interamente rossi e su quale pezzo abbiamo visto le immagini di una donna che camminava su una spiaggia in inverno, ma poi succede che il signor Cave attacca “Magneto” (che veniva prima di Higgs Boson Blues, ma non è questo il punto) e, nonostante un contingente di svedesi invasati che ti cantano male tutti i pezzi nelle orecchie, ti ritrovi a pensare che è così che nascono le religioni.

I Bad Seeds, in questa particolare formazione, hanno un grandissimo merito: riescono a prendere tutte le incarnazioni passate e presenti dell’arte di Nick Cave, dalla rabbia post-punk di Tender Prey agli orrori dolenti di Murder Ballads, dalla ferocia di From Her to Eternity fino alle atmosfere rarefatte dell’ultimo Skeleton Tree, e a fonderle in un tutto coerente. E non è questione di intenzione e nemmeno di interpretazione: come tutte le forme d’arte che arrivano allo stomaco, dietro c’è principalmente moltissima testa. C’è una scelta attenta dei tempi: tutto è cadenzato in un ritmo unico, articolato su uno spettro che sta fra la marcia militare e quella funebre. E proprio per questo, assistere a un concerto dei Bad Seeds oggi è un’esperienza mistica, prima che musicale. Il rituale collettivo, si sa, non è estraneo a nessun concerto degno di questo nome. Ma c’è una differenza fra tenere il tempo con le mani e pensare che, se quest’uomo serio, che si porta in tour una quantità mostruosa di dolore con altrettanto mostruosa dignità, ti dicesse di inginocchiarti e metterti a pregare, probabilmente lo faresti anche se sei un convinto ateo, sbattezzato e socialista.

In mezzo al palco a cantare, Cave ci sta pochissimo. Passa la maggior parte del tempo a cercare di fondersi fisicamente con le prime file della platea. Tranne quando si mette al pianoforte per dare al pubblico il colpo di grazia. Mentre ancora siamo impegnati a riprenderci emotivamente dal finale frenetico di “Jubilee Street”, ecco una versione intima e raccolta di “The Ship Song”, seguita da una ancora più straziante di “Into My Arms” – sdrammatizzata il giusto dal fatto di essere stata dedicata a Sclavunos per il suo compleanno.

E visto che siamo in tema di rivelazioni mistiche e che questo live report ha preso una direzione decisamente personale, ne approfitto per fare un mea culpa: mi pento e mi dolgo con tutto il cuore per aver sostenuto per anni che la cover di “The Mercy Seat” di Johnny Cash fosse migliore dell’originale. A mia discolpa, non l’avevo mai sentita eseguire dal vivo. Questo pezzo, scritto in una stanza a Kreuzberg, è feroce e disperato come una condanna a morte e io non avevo capito assolutamente niente.

E adesso che abbiamo fatto anche la catarsi possiamo andare a dormire felici, ma non prima di aver assistito a una colossale invasione di palco da parte di dozzine di fans in estasi mistica. La reazione del personale sicurezza è di una flemma che si può solo definire berlinese e quindi essenzialmente nessuno fa nulla, anche perché tutti si stanno divertendo, a cominciare dalla band.

Nick Cave dirige ogni singolo movimento del pubblico sul palco e di quello in sala con una precisione che non vedevo dai tempi del piccolo coro dell’Antoniano. Quando finalmente i signori del servizio d’ordine decidono che è il caso di impedire nuovi superamenti delle transenne arriva, in drammatico ritardo, una ragazza completamente fuori di sé, che si schianta contro le prime file urlando “let me through! you don’t understand! I love him!” Noi avremmo pure capito, ma vallo a spiegare ai ragazzoni che pattugliano le transenne. Ecco, almeno lei ci aiuta a trovare conforto nel fatto che non abbiamo perso proprio tutta la dignità. Una parte consistente sì, ma non tutta. Nel frattempo sul palco e in sala stanno avendo luogo due fenomenali interpretazioni di “The Weeping Song” e “Stagger Lee”, nelle quali il piccolo coro della Max-Schmeling-Halle viene diretto, fatto sedere, rialzare, tacere, ballare, da un Cristo in abito scuro, mentre sul pannello dietro la folla che occupa il palco scorrono le immagini della band che continua a suonare.

Il gran finale, quello vero, quello al quale non segue nessuno zugabe è “Push the sky away”, ormai nessuno ha il controllo di niente. La band continua a suonare con assoluta impassibilità. Ci starebbe bene un sipario, ma non c’è. Amen.