Sopravvissuto all’inferno del lager di Dora-Mittelbau: la storia di Antonio Muscaritolo

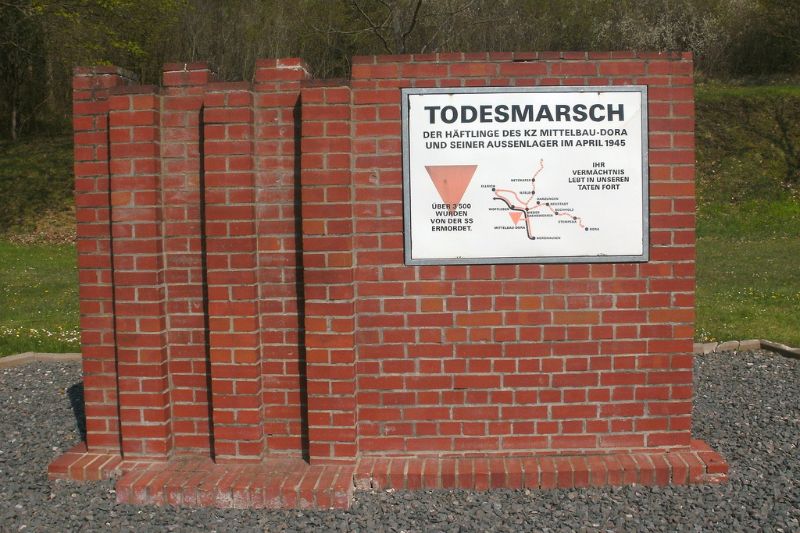

Della storia degli internati militari italiani, i cosiddetti IMI, abbiamo già avuto modo di parlare. Ora vi raccontiamo invece la storia di Antonio Muscaritolo, nato e cresciuto a Vallata, provincia di Avellino. Durante la guerra è stato fatto prigioniero dai tedeschi e rinchiuso al Dora-Mittelbau, un terribile campo di concentramento per internati militari. Lì ha visto e vissuto cose di cui non ha parlato per sessant’anni.

Dopo la guerra ha lavorato alcuni anni in Venezuela e poi in Svizzera e si è infine trasferito a Carpi, dove si è sposato e ha messo su famiglia.

Sua nipote Deborah è stata la persona e al tempo stesso la ragione che gli ha fatto trovare il coraggio di parlare di quanto gli era accaduto in Germania. Ne è nato un libro, “All’alba saremo liberi”, una testimonianza fondamentale e diretta di quanto accaduto al Dora-Mittelbau.

Antonio è morto nel 2009. Deborah continua a raccontare la sua storia.

Io l’ho incontrata a Berlino, dove ha presentato il suo libro.

di Lucia Conti

Deborah, tuo nonno è stato un internato nel campo di Dora-Mittlebau. Cosa distingueva questo campo dagli altri?

La particolarità del campo Dora-Mittelbau era che lì si costruivano le bombe V1 e V2. La costruzione delle bombe avveniva all’interno della collina Kohnstein e quando mio nonno arrivò, il campo vero e proprio non c’era ancora e non c’erano neanche delle baracche in cui dormire.

I militari italiani furono portati direttamente nelle gallerie e divisi in squadre, in base al tipo di mestiere che svolgevano prima di entrare nell’esercito. Mio nonno, per esempio, era un muratore.

Lavoravano a ritmi di dodici ore al giorno, senza uscire mai, in un clima invernale freddo e umido e anche se all’interno delle gallerie era abbastanza caldo per via dei macchinari, gli appelli si facevano fuori e duravano ore.

Gli internati restavano allora fermi sotto l’acqua o al freddo, nella neve, con addosso solamente la divisa a strisce e zoccoli senza calze.

Quanti anni aveva, tuo nonno, all’epoca?

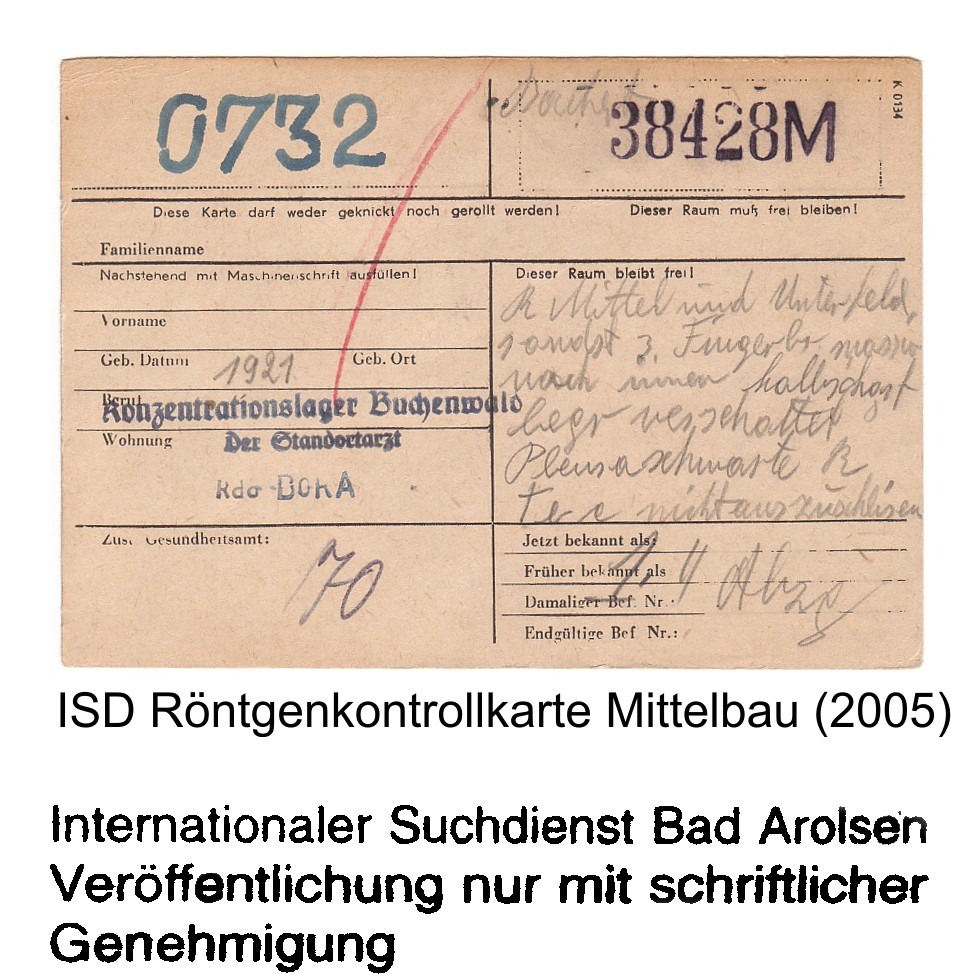

Mio nonno era del ’21, quindi all’epoca aveva ventidue anni. Era addetto ai lavori di muratura, cementava o rivestiva le pareti della galleria, rifaceva i marciapiedi su cui dovevano passare i deportati o i kapò e non aveva nessun tipo di attrezzatura, quindi lavorava con la pietra e con il cemento a mani nude.

All’inizio era addetto agli impianti di ventilazione, quindi rivestiva il soffitto delle gallerie, che era molto alto, legato in vita a una corda e tenuto su da un altro deportato. Il problema è che erano tutti senza forze, perché soffrivano la fame. Al mattino facevano colazione con una zuppetta, una tazza di caffè d’orzo annacquato e un pezzettino di pane e non mangiavano altro, per tutto il giorno. Per questo, ogni volta che doveva essere tirato su, mio nonno aveva sempre paura che l’altro deportato non riuscisse a reggerlo e lo facesse cadere. Anche perché se ti facevi male o ti ammalavi e non eri più in grado di lavorare, la situazione era peggio che seria.

Gli internati dormivano nelle gallerie, in letti a castello di legno e senza coperte, con il rumore martellante dei macchinari nelle orecchie e respirando polvere in continuazione. In queste condizioni cominciarono a svilupparsi anche le malattie e nel febbraio del ’44 ci fu la prima grande disinfezione, perché anche i tedeschi cominciarono ad aver paura di un’epidemia.

C’erano solo militari italiani?

Non solo. C’erano anche deportati politici russi e polacchi. Ogni pretesto era valido per ritorsioni di ogni tipo e gli italiani erano trattati peggio degli altri, perché considerati dei traditori. Verso di loro l’atteggiamento dei tedeschi era particolarmente crudele, venivano presi in giro, chiamati “Badoglio” o “italiani maccaroni” o con altri epiteti poco belli. I tedeschi sottolineavano anche il fatto che dopo l’armistizio non li ritenessero più Kameraden.

Cosa ha segnato maggiormente tuo nonno, durante la sua permanenza al Dora-Mittelbau?

Senza dubbio assistere a torture e uccisioni. Durante gli appelli venivano puniti i deportati che magari, per qualche motivo, avevano provato o a sabotare le bombe o anche solo a cercare di riposarsi durante il lavoro o a prendere un pezzo di pane in più di nascosto.

Quando erano scoperti erano puniti davanti a tutti gli altri, che erano obbligati a guardare. Venivano picchiati o impiccati. Quando venivano picchiati dovevano piegarsi con la testa sul tavolo, in modo da avere la schiena ben distesa. A quel punto venivano colpiti con violenza, sulla schiena e sulle gambe, con delle assi di legno o delle fruste di gomma. Chiaramente era dolorosissimo.

Le impiccagioni erano la cosa peggiore. Mio nonno avrebbe voluto non guardare, ma se si fosse voltato dall’altra parte avrebbe rischiato di subire la stessa pena, quindi stringeva i denti e cercava di non piangere.

Anche il fatto di vedere le altre persone ridotte a scheletri era pesante. Lui stesso era diventato molto magro, ma anche vedere gli altri nelle stesse condizioni lo feriva profondamente. Per quello che ha potuto, ha sempre cercato di aiutare.

sockenhorst, CC0, via Wikimedia Commons

Per esempio?

A un certo punto i tedeschi cominciarono a distribuire un pacchetto di sigarette per deportato, circa ogni settimana. Per alcuni internati fumare era molto importante, quasi un gesto di libertà, era l’unica cosa che li legava alla vita “normale”. Addirittura arrivarono a scambiare le sigarette col pane.

Mio nonno, che non fumava, all’inizio dava le sue sigarette in cambio di un pezzo di pane in più. Quando però vide che i suoi amici, fumando e cedendo il loro pane, diventavano ancora più magri e si ammalavano, cominciò a rifiutarsi. “Piuttosto rinuncio ad altro pane, ma non ti aiuto a continuare a farti del male”, diceva.

Doveva essere un uomo molto buono, tuo nonno

È sempre stato molto tenero, anche con me. Era anche molto riservato, un po’ chiuso. Parlava poco, ma ho capito il perché solo molti anni dopo, quando avevo 25 anni.

C’era solidarietà nel campo?

Sì, ma a un certo punto, se un internato voleva sopravvivere, doveva pensare soprattutto a se stesso.

Mio nonno mi ha raccontato che potevano al massimo allertare, ma non aiutare chi si trovava in pericolo. Una volta, per esempio, un ragazzo stava finendo sotto un macchinario e sia mio nonno che un altro internato urlarono per avvisarlo. Purtroppo il ragazzo non fu abbastanza veloce a scansarsi e morì e mio nonno ricorda che venne semplicemente sostituito con un’altra persona, come se fosse stato un pezzo di ricambio.

NiSaTi, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

In tanto buio, c’è stato qualche momento di speranza, di fiducia nel futuro?

Una cosa molto bella successe il giorno di Natale, nel 1944. Mio nonno era nella baracca degli italiani. In quel periodo lavoravano a Trautenstein, un paesino fuori dal Dora-Mittelbau, a circa 30 chilometri da Nordhausen, perché i nazisti avevano cominciato a usare gli internati un po’ ovunque, nei dintorni.

Come ti dicevo era il giorno di Natale, faceva freddissimo e all’interno della baracca tutti soffrivano molto, sia fisicamente che moralmente, perché non sapevano quando sarebbe finita.

A un certo punto sentirono bussare alla porta. Andarono ad aprire con un po’ di timore, perché normalmente in questi casi non c’erano mai buone notizie, e videro invece due signore tedesche, delle vicine che abitavano in zona. Cercavano di nascondersi, perché sapevano che non era permesso avvicinarsi ai deportati, e diedero loro furtivamente una torta e una candela. Dissero solo “frohe Weihnachten”, buon Natale, e scapparono.

Dire che gli internati italiani apprezzarono è dire poco. Fu un grandissimo segno di affetto e di vicinanza e in un momento del genere, quando avevano perso quasi ogni speranza, questo gesto li rincuorò.

Quindi tuo nonno non ha avuto solo esperienze negative, con i tedeschi

No, affatto. C’era anche il figlio di un kapò, che cercava di aiutarli quando poteva, ed era tedesco. Una volta, ad esempio, avevano rubato delle patate in un campo ed erano stati scoperti dal contadino, che li aveva denunciati.

Il kapò li coprì, ma chiese loro di non ripetere l’atto, perché non avrebbe potuto proteggerli una seconda volta.

L’opinione che tuo nonno aveva dei tedeschi, dopo la guerra, fu in qualche modo influenzata dal trauma subito?

No, mai. Dei tedeschi mio nonno diceva sempre: “Li ho perdonati, perché non sapevano quello che facevano”.

Mio nonno, va detto, non aveva sentimenti negativi verso nessuno, anche perché aveva sperimentato tante sfumature della natura umana, come nel caso delle signore della torta o del kapò che, nonostante tutto, cercava di non punirli.

Quanto fu dura, fisicamente?

A un certo punto mio nonno si ammalò di pleurite. Non ce la faceva più a lavorare e un giorno cadde quasi svenuto. Pensava che sarebbe stato ucciso sul posto, ma una delle SS gli disse: “Adesso ti porto in infermeria. Se non hai la febbre almeno a 38 ti uccido, altrimenti ti lascio lì”. Mio nonno aveva la febbre a 38 e si salvò.

Mi piace pensare che quella SS abbia avuto un momento di umanità e che quanto aveva detto prima fosse dovuto alla necessità di sembrare crudele, più che frutto di vera convinzione. Chi appariva umano, infatti, non riceveva gli stessi vantaggi di chi si mostrava spietato.

Esperti e ricercatori, però, mi hanno detto che è molto più probabile che quella SS avesse voluto fare uno scherzo sadico a mio nonno, giocare con la sua vita. O che fosse semplicemente un soldato molto ligio al rispetto di quella regola assurda.

Il titolo del tuo libro, “All’alba saremo liberi”, è molto bello. Me ne parli?

Un giorno ho chiesto a mio nonno: “Qual è stata la cosa che più di tutto ti ha aiutato a rimanere vivo, a trovare la forza di resistere in quel campo?”. Lui mi ha risposto: “Il fatto di pensare, ogni giorno, che l’indomani sarei stato liberato”.

Anche quando la notizia che gli alleati si stavano avvicinando era ancora lontana, fin dall’inizio, lui pensava: “Domani mi libereranno, domani sarò salvo”. Questa speranza lo ha aiutato tanto. Per questo ho scelto come titolo “All’alba saremo liberi”, dove l’alba indica appunto la nascita di quel fantomatico giorno successivo.

E quando quest’alba è arrivata davvero? Come ha vissuto, tuo nonno, il giorno in cui è stato liberato?

In realtà quel giorno fu anticipato da altri eventi, nel senso che quando gli americani entrarono al Dora-Mittelbau, mio nonno lavorava all’esterno giá da diversi mesi e il giorno prima si trovava in infermeria, perché aveva un’infezione agli occhi.

Fu quindi fatto salire con altre persone su un treno diretto in un campo di sterminio. Dovevano essere uccisi tutti prima dell’arrivo degli americani. Gli alleati stavano già bombardando ed erano sempre piú vicini, di conseguenza i tedeschi volevano eliminare ogni prova, distruggere tutto. Mio nonno fu uno degli ultimi perché i malati erano stati lasciati alla fine, nella speranza che morissero spontaneamente.

Da quel treno mio nonno scappò per un evento fortuito: la SS che era sul treno a un certo punto si girò a parlare con un collega, mio nonno era seduto vicino al portellone, che era aperto, e approfittando di una sosta scese e cominció a correre.

Non sapendo dove andare, non avendo da mangiare ed essendo facilmente identificabile per via della divisa a strisce, tornò quindi al campo Dora-Mittelbau. Io gli ho sempre detto: “Hai avuto un gran coraggio a tornare nelle mani dei tuoi aguzzini!”. Ma lui mi ha sempre risposto: “Se non avessi fatto così sarei morto di fame. E comunque sapevo che gli americani stavano arrivando, perché stavano già bombardando”.

Proprio quella è stata la notte in cui gli americani hanno bombardato il Dora-Mittelbau.

Che atteggiamento ebbero gli americani, verso gli internati italiani?

Furono molto amichevoli e soprattutto li trattarono da militari. Sin da quando entrarono nel campo con le jeep, li trattarono subito da colleghi. E questa era una cosa a cui gli internati tenevano molto.

Gli americani diedero subito loro del cibo, marmellata, zucchero e cose che non si vedevano neanche tra la popolazione civile. Però dovevano mangiare molto lentamente e poco alla volta, perché non erano più abituati. Infatti, purtroppo, qualcuno si sentì male.

Sono morti in tanti, al Dora-Mittelbau?

Sono stati deportati in tutto circa 650000 uomini. Ne sono tornati circa 25.000.

A che corpo apparteneva, tuo nonno?

Era un caporal maggiore ed era un marconista, infatti quando è stato catturato (è stato preso ad Albenga, Chiavari) lavorava all’Isola Gallinara e trasmetteva messaggi segreti in codice Morse, che riguardavano lo spostamento delle truppe sui vari fronti di guerra. Erano messaggi di cui non conosceva il contenuto, perché gli dicevano di trasmettere determinate parole o frasi, di cui ignorava il vero significato. Ha sempre provato a capire, ma senza riuscirci.

Come ha vissuto il dopoguerra, tuo nonno?

Quando faceva il militare, una volta finito il termine obbligatorio, voleva firmare per rimanere nell’esercito, perché comunque il suo lavoro gli piaceva e gli piaceva anche il suo settore, vale a dire fare il marconista.

Quando tornò dalla guerra, però, si trovò in una situazione surreale, perché nessuno credeva a quello che raccontava, gli dissero che si inventava le cose per cercare di ottenere dei vantaggi. A quel punto mio nonno decise di non parlare piú.

Mi ha sempre detto: “Io mi sono sacrificato, ho messo in pericolo la mia vita per l’Italia, quando i tedeschi mi hanno chiesto di combattere al loro fianco ho sempre rifiutato e questa stessa patria, invece, oggi mi abbandona”.

Aveva avuto la possibilità di evitare il campo passando dalla parte dei tedeschi?

Sì, fecero questa proposta a tutti i militari e in tutti i campi di internati italiani, non solo al Dora-Mittelbau, ma quasi nessuno accettò. Tutti preferirono la prigionia o il timore di qualcosa di peggio alla prospettiva di combattere a fianco dei nazisti.

Mio nonno mi ha sempre detto: “Io la guerra non la volevo, con la guerra non ero d’accordo, non volevo nessuna guerra per nessuno”, ma al di là di questo era comunque un militare che amava la sua bandiera e non sarebbe mai passato da un’altra parte.

Cosa accadde dopo la liberazione?

Mio nonno venne portato prima a Bruxelles, dagli americani, in un campo di raccolta, e poi da lì furono tutti smistati. Lui andò prima a Marsiglia, da lì via nave fino a Taranto e infine tornò a casa a piedi. Il rimpatrio fu lungo ed estenuante, visto che tutti loro portavano ancora addosso le conseguenze fisiche di quanto subito.

Che opinione aveva, tuo nonno, dell’Italia?

Di questo non mi ha mai parlato. Io ho sempre notato, crescendo, che era sempre attento a guardare le notizie e quando c’erano i telegiornali li seguiva tutti e mi diceva di ascoltare più fonti, senza mai fermarmi alla prima. Per lui era importante, credo, avere tutte le informazioni e cercare di capire il più possibile la realtà per poterne in qualche modo, ma questa è una mia deduzione, avere il controllo.

Cosa gli ha fatto scattare la voglia di parlare, dopo anni di silenzio?

Credo che a un certo punto, semplicemente, non gli sia più stato possibile mantenere segreto questo dolore. Dopo sessant’anni e dopo aver vissuto una vita piena e normale, ha finalmente trovato il modo di sfogarsi, anche se effettivamente c’è stato un evento che ha fatto scattare tutto.

Quale?

Mio nonno era andato a una cerimonia del 25 aprile, in piazza Carpi. C’era anche l’allora presidente Ciampi e in quell’occasione gli ex deportati avevano il fazzoletto con le strisce bianche e azzurre ed erano quindi facilmente individuabili. Un giornalista cominciò a fare loro molte domande, mio nonno disse che era stato al Dora-Mittelbau e l’altro capì subito che la sua era una storia particolare e gli chiese un’intervista a casa.

All’inizio mio nonno disse di sí, ma in seguito, quando ce lo raccontò, disse anche di averci ripensato. Io però ormai avevo capito che c’era qualcosa di importante che non ci stava dicendo, qualcosa che aveva a che fare con la seconda guerra mondiale. All’epoca sapevo solo che era stato prigioniero dei tedeschi, ma non avevo mai saputo dove, né potevo immaginare che si trattasse di un lager vero e proprio.

Leggi anche:

Scampato all’orrore di Auschwitz: intervista a Piero Terracina

A quel punto gli ho detto quello che pensavo e cioè che per me quella storia era molto importante, sia perché era una parte della storia di tutti, sia perché era la sua storia e io la volevo conoscere.

Allora lui mi ha risposto: “Va bene, te la racconto”. E ha accettato di fare l’intervista, ma a condizione che anche io fossi presente.

Trovo tutto questo molto bello

Quando ho saputo tutto, sono rimasta sconvolta. E ho sentito per la prima volta tutti i dettagli proprio durante l’intervista.

NiSaTi, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Parliamo e finiamo con il libro

Il libro è nato proprio da questa intervista, che doveva diventare un articolo. Una volta terminata la registrazione, però, il giornalista mi ha detto: “Un articolo non basta. Dobbiamo farne un libro, ma non lo scriverò io”.

A quel punto ho capito che il testimone passava a me. Abbiamo cominciato a raccontare insieme, mio nonno ed io, e ogni volta che mi sfuggiva qualche dettaglio, lui contribuiva con spiegazioni e ricordi.

Mio nonno mi ha anche detto, però, che di alcune cose non mi avrebbe mai parlato. Immagino si riferisse ai dettagli più duri e crudeli, perché era sempre attento a non urtare o ferire gli altri e io ho deciso di fare lo stesso.

L’ho scritto anche nel libro, parlando idealmente a lui: “racconto questa storia come me l’hai raccontata tu”.

Io sono solo un tramite, non ho aggiunto altro se non documenti che attestano quello che mio nonno ha vissuto e tagli storici che inquadrano il contesto descritto.

Questo libro è suo, in tutti i sensi possibili. È la sua storia.

P.S. Se questo articolo ti è piaciuto, segui Il Mitte su Facebook!